Wert des Nießbrauchsrechts berechnen

Sie interessieren sich für Nießbrauch und möchten nun wissen, wie hoch der Wert des Nießbrauchs ist? Da mehrere individuelle Faktoren einbezogen werden müssen, ist eine pauschale Aussage kaum möglich. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Die simpelste Möglichkeit: Nutzen Sie kostenlos und unverbindlich den DEGIV-Nießbrauchrechner!

Jetzt kostenfrei Nießbrauch berechnen

Vorteile auf einen Blick

Maximale Sicherheit

Durch erstrangige Eintragung im Grundbuch genießen Sie beim Nießbrauchsrecht die höchste Sicherheit

Flexibilität

Das Nießbrauchsrecht erlaubt Ihnen eine flexible Ruhestandsplanung: Egal ob Sie Ihre Immobilie weiter Mietfrei bewohnen oder doch irgendwann einen Auszug planen und fortan von den Mieteinnahmen profitieren.

Einmalzahlung

Durch eine einmalige Zahlung steht Ihnen die volle Summe des Verkaufs unmittelbar nach der Durchführung der Immobilienverrentung zur Verfügung.

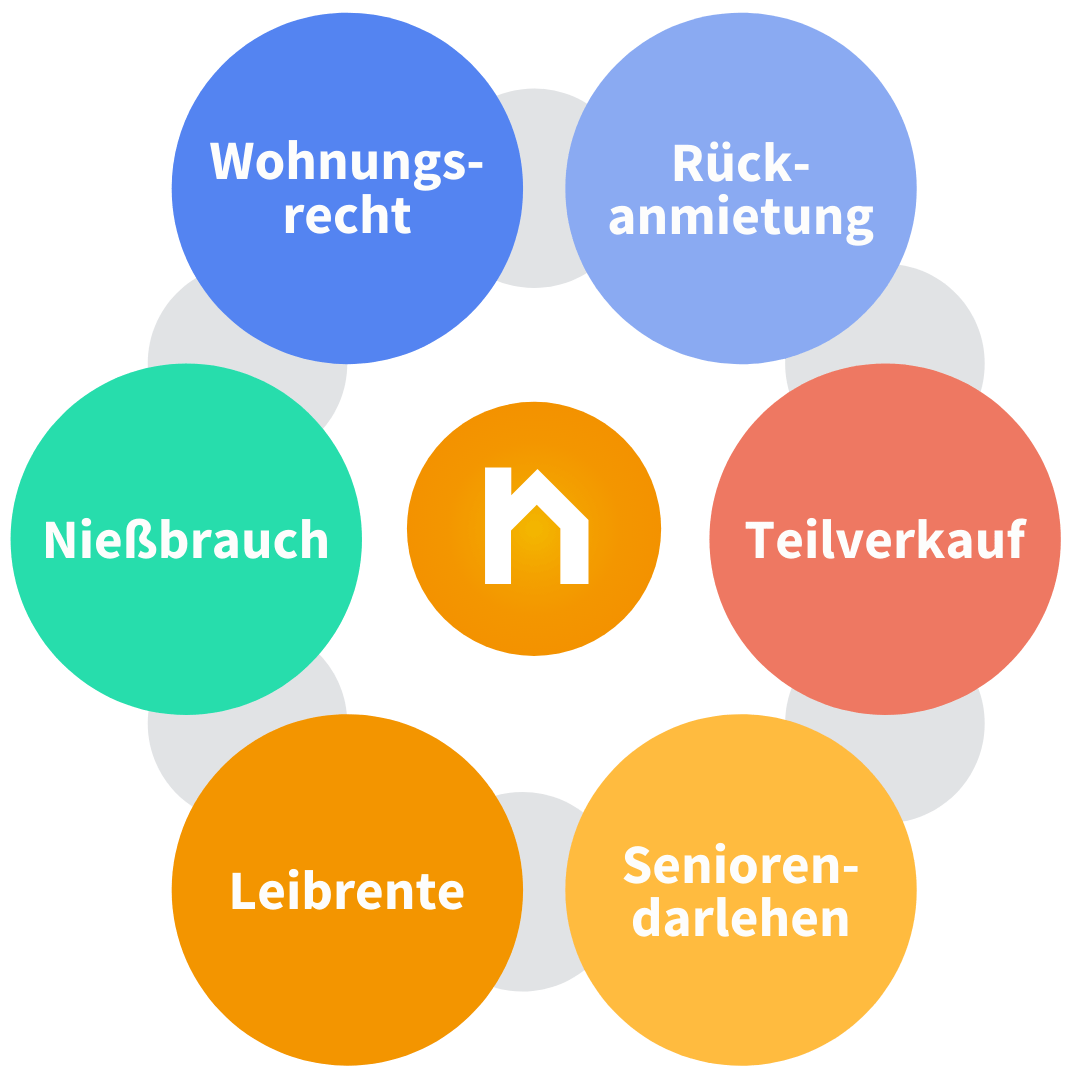

DEGIV: Beste Beratungsleistung durch kompromisslose Neutralität

Als einziger Anbieter am Markt haben wir sämtliche durchführbaren Modelle der Immobilienverrentung in unserem Angebotsportfolio. Und das aus voller Überzeugung.

Ihr unbedingter Vorteil dabei: Wir werden Ihnen nicht das eine Konstrukt aufschwatzen, nur weil wir kein anderes führen. Vielmehr ist unsere oberste Prämisse, die für Sie optimale Ausgestaltungsvariante der Immobilienrente herauszukristallisieren. Anders als Vermittler, die lediglich ein Produkt oder Unternehmen vertreten, sind wir nicht zur Lobhudelei eines begrenzten Angebots gezwungen. Automatisch profitieren Sie dabei von unserem umfassenden Marktüberblick.

Fast jährlich stellen wir uns einer freiwillig TÜV- und DEKRA- Prüfung. Bewertet und begutachtet werden sämtliche Prozesse, die fachliche Kompetenz inklusive der verständlichen Informationspolitik gegenüber Kunden und Auftraggebern.

Ablauf der Immobilienverrentung

Wir beraten Sie ausführlich und detailliert über die Möglichkeiten der Immobilienverrentung. Ihnen entstehen hierfür keinerlei Kosten.

Wir erstellen Ihnen ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Verrentungsangebot.

Sind alle Fragen geklärt? Das Thema fühlt sich gut an? Sie beauftragen uns für die Vermarktung Ihrer Immobilie.

Ist der richtige Käufer gefunden, wird der Kaufvertrag durch einen Notar beurkundet. Dieser kümmert sich auch um die Eintragung aller rechtlichen Vermerke im Grundbuch.

ca. 4 Wochen nach der notariellen Beurkundung erhalten Sie den Kaufpreis ausgezahlt.

Sie haben sich für eine zusätzliche monatliche Rente entschieden? Wir helfen Ihnen und kümmern uns um die Antragstellung.

Vertrauen Sie auf die Nr. 1 bei der Immobilienverrentung!

Das Deutsche Institut für Servicequalität hat nach dem ersten Test im Jahr 2021 und dem zweiten Test im Jahr 2023 im Jahr 2025 erneut mehrere Anbieter der Immobilienverrentung im Bereich Service getestet. Hierbei ging DEGIV erneut und somit zum dritten Mal hintereinander als klarer Sieger hervor!