Nießbrauch einfach erklärt: Rechte, Pflichten und Vorteile

Nießbrauch – Definition und rechtliche Grundlagen

Bedeutung und gesetzliche Verankerung im BGB

Der Nießbrauch ist ein im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1030 ff. BGB) geregeltes Nutzungsrecht. Im § 1030 BGB ist der Nießbrauch wie folgt definiert:

„Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch).“Er erlaubt einer Person, die Erträge oder den Nutzen einer Sache zu ziehen, ohne deren Eigentümer zu sein.

Häufig betrifft das Immobilien, kann aber auch auf andere Vermögenswerte wie Wertpapiere oder Unternehmensanteile angewendet werden.

Der Nießbrauch unterscheidet sich von anderen Nutzungsrechten dadurch, dass er umfassend ist. Der Berechtigte darf die Immobilie selbst bewohnen oder vermieten und die Einnahmen daraus behalten. Das Eigentum verbleibt beim Eigentümer, die wirtschaftliche Nutzung geht jedoch vollständig auf den Nießbraucher über.

Der Eintrag des Nießbrauchs erfolgt im Grundbuch. Erst mit dieser Eintragung erhält das Recht seine rechtliche Wirkung gegenüber Dritten. Der Nießbrauch kann lebenslang oder befristet bestellt werden und endet in der Regel mit dem Tod des Berechtigten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenRechte und Pflichten von Nießbrauchern und Eigentümern

Mit dem Nießbrauch gehen klare Rechte und Pflichten einher, diese werden im Vertrag genau festgelegt und sollte immer durch einen Notar geprüft werden, um spätere Konflikte zu vermeiden. Der Punkt Instandhaltung kann aber auch mit einem Kapitalanleger „verhandelt“ werden – wir als DEGIV unterstützen hierbei und besprechen diesen Punkt aber schon in den ersten Gesprächen mit Ihnen.

Rechte und Pflichten des Nießbrauchnehmers

⚖️ Rechte des Nießbrauchnehmers

- Nutzung der Immobilie: Der Nießbrauchnehmer hat das Recht, die Immobilie zu bewohnen.

- Vermietung und Verpachtung: Der Nießbrauchnehmer darf die Immobilie vermieten oder verpachten.

- Fruchtziehung: Der Nießbrauchnehmer kann Nutzen aus der Immobilie ziehen, etwa durch Vermietungserlöse.

🤝Pflichten des Nießbrauchnehmers

- Instandhaltung und kleinere Reparaturen: Der Nießbrauchnehmer ist für die regelmäßige Instandhaltung und kleinere Reparaturen verantwortlich.

- Kostenübernahme für übliche Verbrauchskosten: Der Nießbrauchnehmer trägt die üblichen Verbrauchskosten wie Müllentsorgung, Energiekosten und Grundsteuer.

- Versicherungspflicht: Der Nießbrauchnehmer muss die Immobilie versichern.

Rechte und Pflichten des Nießbrauchgebers

⚖️ Rechte des Nießbrauchgebers

- Eigentumsrecht: Der Nießbrauchgeber wird der rechtliche Eigentümer der Immobilie.

- Kontrolle über außergewöhnliche Maßnahmen: Der Nießbrauchgeber hat ein Mitspracherecht bei außergewöhnlichen Maßnahmen wie größeren Renovierungen.

🤝 Pflichten des Nießbrauchgebers

- Tragung außergewöhnlicher Kosten: Der Nießbrauchgeber ist für außergewöhnliche Instandhaltungskosten verantwortlich.

- Rechtliche Absicherung des Nießbrauchs: Der Nießbrauchgeber muss den Nießbrauch im Grundbuch eintragen lassen, um die Rechte des Nießbrauchnehmers zu sichern.

Typische Anwendungsfälle

In der Praxis spielt der Nießbrauch vor allem bei der Altersvorsorge und Nachlassgestaltung eine große Rolle. Eigentümer sichern sich durch das Recht ein dauerhaftes Wohn- oder Nutzungsrecht, auch wenn sie das Eigentum an Kinder oder Käufer übertragen. Gleichzeitig ermöglicht der Nießbrauch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, etwa bei Schenkung oder Erbschaft.

Auch Kapitalanleger nutzen Nießbrauch-Modelle, um Immobilien langfristig zu halten und stabile Einnahmen zu erzielen. Dabei bleibt die Kontrolle über das Objekt rechtlich klar geregelt, was das Modell transparent und planbar macht.

Nachdem die rechtlichen Grundlagen und die Bedeutung des Nießbrauchs erläutert wurden, geht es im nächsten Abschnitt um die Abgrenzung zum Wohnrecht und die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten beider Rechte.

Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnungsrecht

Rechtliche Abgrenzung

Nießbrauch und Wohnungsrecht gehören beide zu den sogenannten beschränkten dinglichen Nutzungsrechten. Der entscheidende Unterschied liegt im Umfang der Berechtigung. Beim Nießbrauch erhält der Berechtigte das volle Nutzungsrecht an einer Immobilie. Er darf sie selbst bewohnen, vermieten und die Mieteinnahmen behalten. Das Wohnungsrecht bzw. auch Wohnrecht genannt, ist deutlich eingeschränkter. Es erlaubt ausschließlich die persönliche Nutzung der Immobilie, meist beschränkt auf bestimmte Räume oder eine Wohnung. Eine Vermietung ist hier nicht erlaubt.

Das Wohnrecht ist häufig für Personen gedacht, die bis zum Lebensende in ihrer gewohnten Umgebung bleiben möchten, ohne Eigentümer zu sein. Der Nießbrauch hingegen eignet sich für Eigentümer, die wirtschaftliche Vorteile aus der Immobilie ziehen wollen, etwa durch Mieteinnahmen oder steuerliche Gestaltung.

Nutzung, Vermietung und Instandhaltung im Vergleich

Beim Nießbrauch trägt der Berechtigte die laufenden Kosten für die Nutzung der Immobilie, zum Beispiel Nebenkosten, kleinere Reparaturen und Versicherungen. Der Eigentümer bleibt für größere Instandhaltungen verantwortlich, etwa für Dach oder Heizung.

Beim Wohnungsrecht fallen meist nur die Verbrauchskosten an. Größere Reparaturen oder Modernisierungen übernimmt der Eigentümer. Diese Aufteilung sollte im notariellen Vertrag klar festgehalten werden, damit spätere Missverständnisse vermieden werden.

Für Kapitalanleger ist wichtig, dass das Wohnrecht den Wert der Immobilie meist weniger beeinflusst als ein Nießbrauch. Da beim Nießbrauch die Vermietung erlaubt ist, ist der wirtschaftliche Vorteil für den Berechtigten größer, was den Immobilienwert für den Käufer stärker mindert.

Gegenüberstellung der wichtigsten Unterschiede

| Merkmal | Nießbrauch | Wohnungsrecht |

|---|---|---|

| Nutzungsumfang | Selbstnutzung und Vermietung möglich | Nur persönliche Nutzung |

| Einnahmen | Mieteinnahmen stehen dem Berechtigten zu | Keine Einnahmen erlaubt |

| Kostenpflicht | Laufende Kosten trägt der Nießbraucher | Meist nur Verbrauchskosten |

| Instandhaltung | Kleinreparaturen durch Nießbraucher (verhandelbar), größere Arbeiten durch Eigentümer | Größere Instandhaltungen durch Eigentümer |

| Grundbucheintrag | Erforderlich (Unsere Empfehlung immer erstrangig!) | Erforderlich (Unsere Empfehlung immer erstrangig!) |

| Ende des Rechts | Meist lebenslang, erlischt mit Tod des Berechtigten | Meist lebenslang, erlischt mit Tod oder Auszug des Berechtigten |

| Einfluss auf Immobilienwert | Stärkere Wertminderung | Geringere Wertminderung |

Praktische Bedeutung

In der Praxis wird der Nießbrauch häufig bei der Immobilienverrentung oder bei Schenkungen innerhalb der Familie genutzt. Das Wohnrecht eignet sich vor allem dann, wenn eine Immobilie innerhalb der Familie weitergegeben wird und der bisherige Eigentümer lediglich ein Wohnrecht behalten möchte.

Die Entscheidung zwischen beiden Rechten hängt von der individuellen Lebenssituation ab. Wer seine Immobilie weiterhin wirtschaftlich nutzen will, wählt meist den Nießbrauch. Wer nur sicherstellen möchte, dass er in seinem Zuhause bleiben kann, entscheidet sich für ein Wohnrecht.

Nachdem die Unterschiede zwischen Nießbrauch und Wohnrecht klar sind, folgt im nächsten Kapitel die Anwendung des Nießbrauchs in der Immobilienverrentung und wie Eigentümer dieses Modell zur finanziellen Absicherung im Alter nutzen können.

Nießbrauch bei Immobilienverrentung

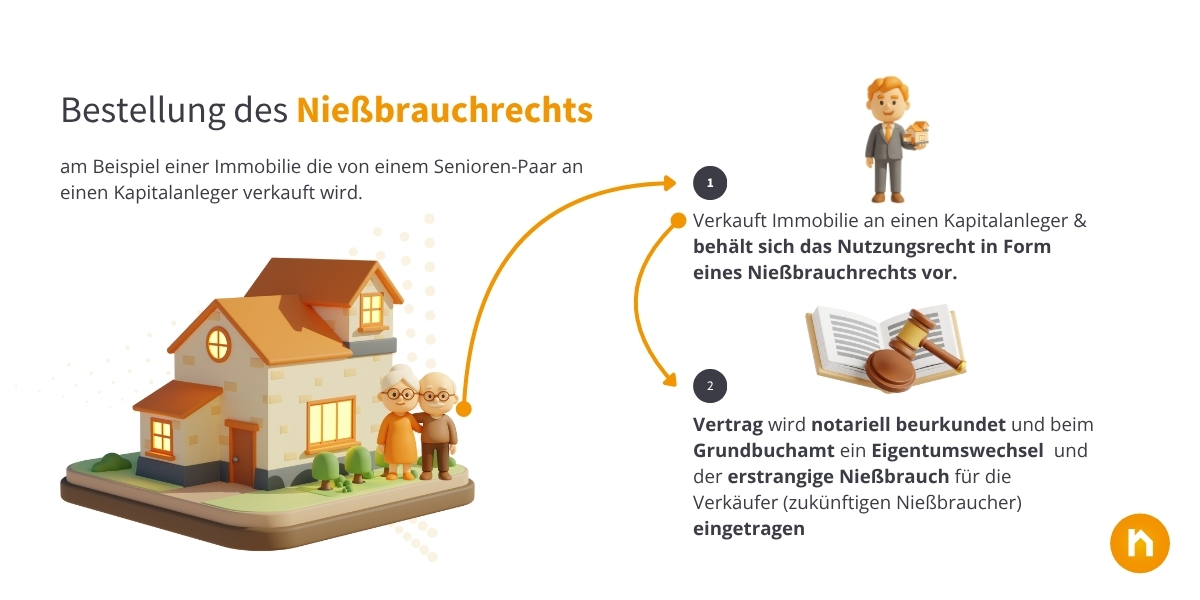

Ablauf der Immobilienverrentung mit Nießbrauch

Bei der Immobilienverrentung mit Nießbrauch verkaufen Eigentümer ihre Immobilie, behalten jedoch das lebenslange Nutzungsrecht. Der Käufer wird rechtlicher Eigentümer und trägt die Verantwortung für Verwaltung und größere Instandhaltungen. Der Nießbraucher darf die Immobilie weiter bewohnen oder vermieten und erhält die Erträge daraus.

Die Bestellung des Nießbrauchs wird notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen. Damit ist das Nutzungsrecht rechtlich abgesichert. Der Verkaufspreis der Immobilie verringert sich um den Wert des Nießbrauchs. Dieser Wert wird anhand von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Lebenserwartung und der möglichen Jahresmiete berechnet.

Das Modell eignet sich für Eigentümer, die ihr gebundenes Vermögen nutzen möchten, ohne ihr Zuhause aufgeben zu müssen. Der Verkaufserlös kann zur Aufstockung der Rente, für Renovierungen oder zur Unterstützung von Angehörigen verwendet werden.

Vorteile für Eigentümer im Rentenalter

Für Senioren bietet der Nießbrauch mehrere finanzielle und persönliche Vorteile:

- Liquidität schaffen: Der Verkauf ermöglicht den Zugriff auf das in der Immobilie gebundene Kapital.

- Wohnrecht sichern: Sie können weiterhin in der vertrauten Umgebung wohnen.

- Planbare Kosten: Größere Reparaturen übernimmt in der Regel der Käufer.

- Steuerliche Gestaltung: In bestimmten Fällen kann der Nießbrauch steuerlich vorteilhaft sein, etwa bei Schenkungen oder Erbschaften.

- Flexibilität: Bei vermieteten Immobilien bleiben die Mieteinnahmen beim Nießbraucher.

Das Modell ist besonders interessant für Eigentümer, die zwar auf zusätzliche Mittel angewiesen sind, aber keine klassische Hypothek mehr aufnehmen möchten.

Rolle des Nießbrauchs beim Teilverkauf und bei der Leibrente

Beim Teilverkauf wird nur ein Anteil der Immobilie veräußert, der Eigentümer bleibt Miteigentümer. Auch hier kann ein Nießbrauch vereinbart werden, um die Nutzung der gesamten Immobilie zu sichern. Bei der Leibrente wird der Kaufpreis nicht auf einmal ausgezahlt, sondern als monatliche Zahlung geleistet. Der Nießbrauch schützt den Verkäufer davor, das Nutzungsrecht zu verlieren, selbst wenn der Käufer die Immobilie weiterveräußert.

Die Eintragung im Grundbuch ist dabei entscheidend. Sie stellt sicher, dass der Nießbrauch unabhängig von einem Eigentümerwechsel bestehen bleibt. So bleibt die Nutzung lebenslang garantiert.

⚠️ Vor allem beim Teilverkauf wird das Nießbrauchrecht fast immer nur zweitrangig eingetragen. Dies birgt Risiken für die ehemaligen Eigentümer. Wir empfehlen immer eine erstrangige Eintragung des Nießbrauch – nur diese bietet Ihnen absolute Sicherheit.

Nachdem der Einsatz des Nießbrauchs in der Immobilienverrentung erläutert wurde, folgt im nächsten Kapitel ein Blick auf die steuerlichen Aspekte und wie der Wert des Nießbrauchs steuerlich berücksichtigt wird.

Steuerliche Aspekte des Nießbrauchs

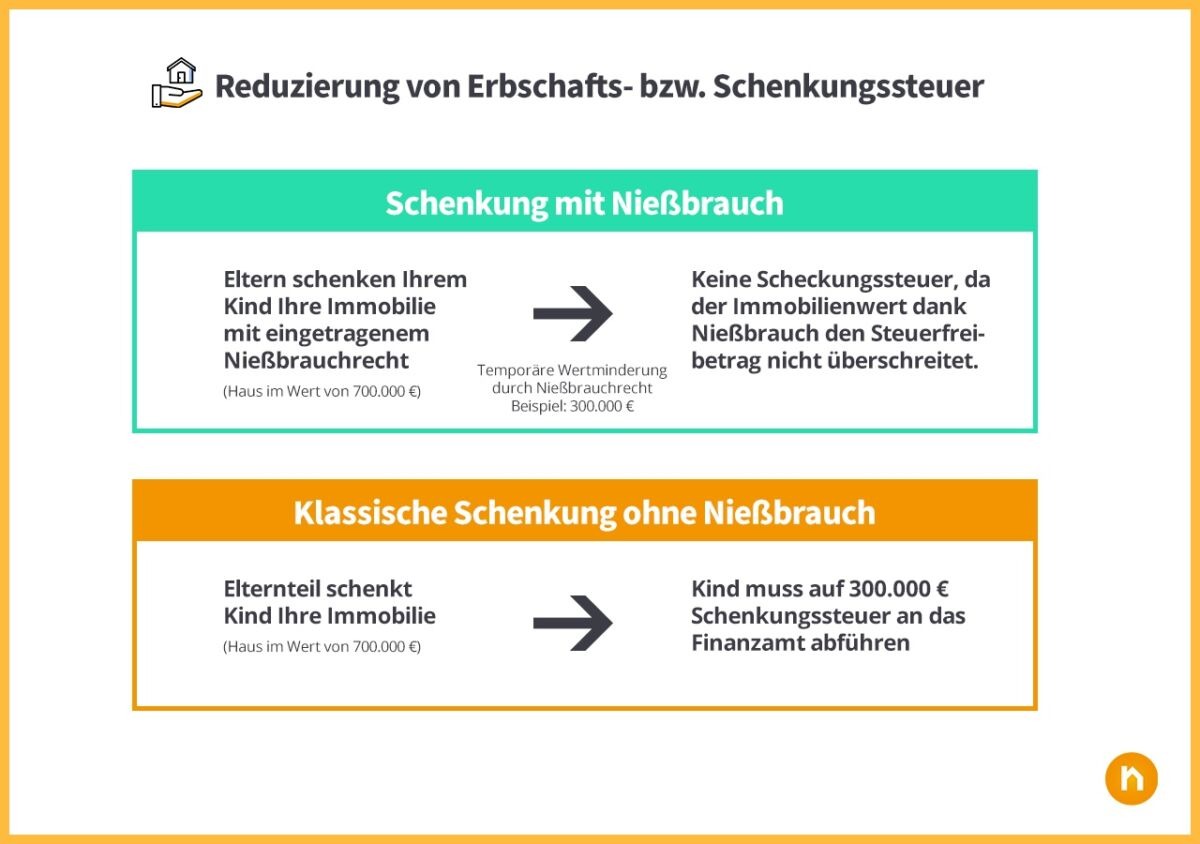

Schenkungs- und Erbschaftsteuer

Wird eine Immobilie mit Nießbrauch übertragen, etwa im Rahmen einer Schenkung oder vorweggenommenen Erbfolge, mindert der Wert des Nießbrauchs den steuerpflichtigen Erwerb. Das bedeutet, dass sich die zu zahlende Schenkungs- oder Erbschaftsteuer reduziert. Grundlage für die Berechnung ist der sogenannte Kapitalwert des Nießbrauchs, der nach dem Bewertungsgesetz (§§ 13–16 BewG) ermittelt wird.

Der Kapitalwert ergibt sich aus der Jahresmiete oder dem fiktiven Mietwert multipliziert mit einem Vervielfältiger, der sich nach dem Alter des Nießbrauchers richtet. Diese Werte werden regelmäßig vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Je älter der Berechtigte, desto geringer der Kapitalwert und damit auch der steuerliche Vorteil.

Ein Beispiel: Wird eine Immobilie im Wert von 500.000 Euro an ein Kind übertragen und der Nießbrauch hat einen Kapitalwert von 150.000 Euro, reduziert sich die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage auf 350.000 Euro.

Einkommensteuer bei Mieteinnahmen

Wer eine mit Nießbrauch belastete Immobilie vermietet, erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Diese Einnahmen sind einkommensteuerpflichtig, während der Eigentümer keine Einnahmen versteuern muss. Gleichzeitig darf der Nießbraucher Werbungskosten wie Abschreibungen, Zinsen oder Instandhaltungskosten steuerlich geltend machen.

Bei selbst genutzten Immobilien fällt keine Einkommensteuer an, da keine Einnahmen erzielt werden. Der Eigentümer kann allerdings auch keine Kosten ansetzen, da ihm keine Erträge zufließen.

Bewertung und steuerliche Anerkennung

Für steuerliche Zwecke muss der Nießbrauch durch einen notariellen Vertrag eindeutig geregelt und im Grundbuch eingetragen sein. Nur so wird er vom Finanzamt anerkannt. Fehlt dieser Nachweis, kann das Finanzamt die Vereinbarung als nicht steuerlich wirksam einstufen.

Zur Ermittlung des Kapitalwerts wird häufig die Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Der maßgebliche Zinssatz liegt derzeit bei 5,5 Prozent (§ 14 BewG). Die Bewertung kann durch einen Steuerberater oder Gutachter überprüft werden, um Fehler bei der Steuerberechnung zu vermeiden.

Nachdem die steuerlichen Grundlagen erläutert sind, folgt im nächsten Abschnitt die praktische Berechnung des Nießbrauchs und welche Faktoren den Kapitalwert konkret beeinflussen.

Nießbrauch berechnen

Die Berechnung des Werts eines Nießbrauchs ist entscheidend, um den aktuellen Immobilienwert und mögliche steuerliche Auswirkungen richtig einzuschätzen. Dabei wird der sogenannte Kapitalwert des Nießbrauchs ermittelt. Dieser ergibt sich aus der erwarteten jährlichen Nutzung oder den Mieteinnahmen, multipliziert mit der statistischen Lebenserwartung der berechtigten Person.

Da die Berechnung komplex sein kann und verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, wie Alter, Geschlecht, Nutzungsdauer und regional übliche Mieten, lohnt sich der Blick auf unseren ausführlichen Rechner. Auf der Seite Nießbrauch berechnen finden Sie eine detaillierte Anleitung, Rechenbeispiele und ein praktisches Online-Tool, das den Kapitalwert automatisch für Sie ermittelt.

Beispielrechnung zum Nießbrauchwert

Sie wollen den Wert des Nießbrauch berechnen? Die einfachste und schnellste Lösung: Nutzen Sie den kostenlosen und unverbindlichen Nießbrauchrechner von DEGIV, um eine erste Einschätzung zu erhalten.

Hier geht’s zum DEGIV Nießbrauch-RechnerZur Orientierung:

- Grundlage ist der Jahreswert der Nutzung, meist die ortsübliche Miete.

- Dieser Jahreswert wird mit einem Vervielfältiger multipliziert, der sich aus der Restlebenserwartung laut Sterbetafel ergibt.

- Der so ermittelte Kapitalwert mindert bei einem Verkauf oder einer Schenkung den Immobilienwert entsprechend.

Wenn Sie wissen möchten, wie sich der Nießbrauch auf den Verkaufspreis Ihrer Immobilie auswirkt oder welchen steuerlichen Vorteil Sie dadurch erzielen können, nutzen Sie den interaktiven Nießbrauch-Rechner von DEGIV.

Im nächsten Abschnitt geht es um mögliche Risiken und Grenzen des Nießbrauchs und worauf Sie bei der Gestaltung des Vertrags besonders achten sollten.

Wie hoch ist Ihre Immobilienrente?

Angebot in wenigen Minuten via E‑Mail. 100% kostenfrei und unverbindlich ermitteln lassen.

Risiken und Grenzen des Nießbrauchs

Instandhaltung und Kosten

Ein wesentlicher Punkt beim Nießbrauch sind die laufenden Kosten. Der Nießbraucher trägt in der Regel alle Aufwendungen für die Nutzung der Immobilie, darunter Nebenkosten, kleinere Reparaturen und Versicherungen. Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach, kann dies zu Konflikten mit dem Eigentümer führen. Deshalb sollte im Vertrag genau festgelegt sein, wer für welche Kosten aufkommt.

Größere Instandhaltungen wie Dach- oder Heizungsreparaturen sind meist Sache des Eigentümers. Wird dies im Vertrag nicht klar geregelt, kann es zu Unklarheiten und späteren Auseinandersetzungen kommen. Eine eindeutige Vereinbarung schafft hier Sicherheit für beide Seiten.

Wegfall durch Auszug oder Pflegebedürftigkeit

Zieht der Nießbraucher dauerhaft aus, etwa wegen eines Umzugs in ein Pflegeheim, bleibt der Nießbrauch rechtlich bestehen. Praktisch verliert er jedoch den Nutzen der Immobilie. Eine Untervermietung, die beim Modell Nießbrauch auch möglich ist, kann in solchen Fällen helfen, das Nutzungsrecht wirtschaftlich weiter zu verwenden, sofern der Vertrag dies zulässt.

Ist keine Vermietung vorgesehen, kann der Nießbrauch an Bedeutung verlieren, obwohl er rechtlich weiter besteht. Daher sollte vor Vertragsabschluss über mögliche Szenarien gesprochen und festgelegt werden, wie mit einem Auszug umgegangen wird. Wenn eine Vermietung für den Nießbrauchnehmer keine Rolle spielt, sollte dieser lieber das Modell Wohnungsrecht wählen.

Risiken für Erben und Eigentümer

Für Erben kann der Nießbrauch zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Immobilie führen, solange das Recht besteht. Der Verkauf ist möglich, aber nur mit dem bestehenden Nießbrauch im Grundbuch. Für Eigentümer bedeutet das, dass sie nur eingeschränkt über die Immobilie verfügen können.

Wer eine Immobilie mit Nießbrauch erwirbt, sollte prüfen, wie lange das Recht voraussichtlich besteht und ob sich das Investment langfristig lohnt. Eine Beratung durch einen Notar oder Verrentungsexperten wie z.B. von der DEGIV, ist in solchen Fällen empfehlenswert.

Ablauf und notarielle Eintragung

Bestellung des Nießbrauchs beim Notar

Der Nießbrauch wird immer notariell beurkundet. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, da das Recht im Grundbuch eingetragen wird und damit rechtliche Wirkung gegenüber Dritten entfaltet. In der Praxis bedeutet das: Zunächst wird ein Vertrag zwischen Verkäufer (zukünftiger Nießbraucher) und Kapitalanleger (zukünftig Eigentümer) erstellt, in dem alle Rechte und Pflichten festgelegt sind.

Im Vertrag werden unter anderem geregelt:

- Art des Nießbrauchs (lebenslang oder befristet, erstrangig oder zweitrangig)

- Umfang der Nutzung (Selbstnutzung, Vermietung oder beides)

- Kostenverteilung zwischen neuem Eigentümer und Nießbraucher

- Regelungen für den Fall des Auszugs oder frühzeitigen Todes des Berechtigten

Der Notar prüft die Vereinbarung, beurkundet sie und leitet sie anschließend an das Grundbuchamt weiter. Erst mit dem Eintrag ins Grundbuch entsteht der Nießbrauch rechtlich wirksam.

Grundbucheintrag und rechtliche Wirkung

Der Nießbrauch wird in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen. Dort erscheint er als Belastung auf dem Grundstück. Diese Eintragung stellt sicher, dass der Nießbrauch bestehen bleibt, selbst wenn die Immobilie verkauft oder vererbt wird. Der neue Eigentümer muss das Recht respektieren, solange es im Grundbuch eingetragen ist.

Für den Eigentümer bedeutet der Eintrag, dass seine Verfügungsfreiheit über die Immobilie eingeschränkt ist. Er kann sie zwar verkaufen, aber nur mit dem bestehenden Nießbrauch. Für den Nießbraucher ist die Eintragung der wichtigste Schutz, da sie ihm ein dauerhaftes Nutzungsrecht garantiert.

Kosten und Dauer der Eintragung

Die Kosten für Notar und Grundbuchamt hängen vom Wert des Nießbrauchs ab. In der Regel betragen sie etwa 1 bis 2 Prozent des Kapitalwerts. Die Abwicklung dauert meist zwischen zwei und vier Wochen, abhängig von der Arbeitsweise des zuständigen Grundbuchamts.

Eine klare Kostenregelung im Vertrag ist wichtig. In den meisten Fällen übernimmt der Eigentümer die Notar- und Grundbuchkosten, insbesondere wenn der Nießbrauch im Rahmen einer Schenkung an Kinder / Erben weitergegeben wird oder bei einer Immobilienverrentung an einen Kapitalanleger bestellt wird.

Nachdem der Ablauf und die rechtliche Absicherung des Nießbrauchs erläutert wurden, zeigt das nächste Kapitel anhand konkreter Beispiele, wie der Nießbrauch in der Praxis angewendet wird und welche Erfahrungen Eigentümer damit gemacht haben.

Die gängigsten Formen des Nießbrauch

Beim Nießbrauch an einer Immobilie darf der Nießbraucher das Objekt nutzen, vermieten oder verpachten, bis das Nießbrauchrecht endet. Es gibt verschiedene Arten des Nießbrauchs, die sich im Umfang und den Bedingungen der Nutzung unterscheiden. Hier sind die wichtigsten Arten des Nießbrauchsrechts, jeweils mit praktischen Beispielen sowie ihren Vorteilen und Nachteilen:

Quotennießbrauch

Beim Quotennießbrauch wird nur ein bestimmter Anteil des Nutzungsrechts an einer Immobilie auf eine andere Person übertragen. Die Person hat dann nur einen begrenzten Anteil am Nutzungsrecht.

Beispiel: Herr Meier besitzt ein Mehrfamilienhaus und überträgt das Nießbrauchrecht für eine Wohnung im Erdgeschoss an seine Schwester. Sie darf diese Wohnung nutzen, während Herr Meier die anderen Wohnungen verwaltet und vermietet.

👍Vorteile:

- Ermöglicht die Nutzung eines Teils der Immobilie ohne volle Verantwortung.

- Flexibilität in der Nutzung und Verwaltung der Immobilie.

👎Nachteile:

- Eingeschränktes Nutzungsrecht kann zu Konflikten führen.

- Verwaltung und Instandhaltung müssen klar geregelt werden.

Nachrangiger Nießbrauch

Beim nachrangigen Nießbrauch wird das Nießbrauchrecht einer Person hinter den Rechten anderer Nießbrauchnehmer zurückgestellt. Wenn das vorrangige Nießbrauchrecht endet, wird das nachrangige Nießbrauchsrecht relevant.

Beispiel: Frau Schmidt überträgt das Nießbrauchrecht ihrer Immobilie zuerst an ihren Ehemann und nach dessen Tod an ihre Tochter. Der Ehemann hat vorrangiges Nießbrauchsrecht, die Tochter tritt nach dessen Tod in das Nutzungsrecht ein.

👍Vorteile:

- Sicherstellung der Nutzung für mehrere Personen nacheinander.

- Flexibilität bei der Planung der Nachfolge.

👎Nachteile:

- Komplexe rechtliche Regelungen notwendig.

- Eventuelle Unsicherheiten für nachrangige Nießbrauchnehmer.

Zuwendungsnießbrauch

Beim Zuwendungsnießbrauch erhält eine Person das Nießbrauchrecht an einer Immobilie durch Zuwendung. Die Person hat nur ein beschränktes Recht der Nutzung und kann nicht über Verkauf oder Renovierung der Immobilie entscheiden.

Beispiel: Herr Müller überträgt das Nießbrauchsrecht seines Ferienhauses an seinen Freund, damit dieser es nutzen kann, jedoch ohne die Möglichkeit, größere Renovierungen vorzunehmen oder das Haus zu verkaufen.

👍Vorteile:

- Nutzungsvorteile ohne Eigentumsübertragung.

- Sicherung des Nutzungsrechts für die zuwendende Person.

👎Nachteile:

- Eingeschränkte Entscheidungsfreiheit für den Nießbrauchnehmer.

- Mögliche Konflikte über die Nutzung und Instandhaltung.

Bruchteilsnießbrauch

Beim Bruchteilsnießbrauch wird das Nutzungsrecht auf mehrere Personen aufgeteilt, sodass jede Person nur einen Bruchteil des Nutzungsrechts hat.

Beispiel: Eine Gruppe von Freunden kauft gemeinsam eine Ferienwohnung und teilt das Nießbrauchrecht untereinander auf. Jeder Freund hat das Recht, die Wohnung zu bestimmten Zeiten zu nutzen.

👍Vorteile:

- Kostenaufteilung und gemeinschaftliche Nutzung.

- Flexibilität bei der Nutzung von Ferienimmobilien.

👎Nachteile:

- Potenzielle Konflikte bei der Nutzungsplanung.

- Erhöhter Abstimmungsaufwand zwischen den Nießbrauchnehmern.

Vorbehaltsnießbrauch

Beim Vorbehaltsnießbrauch behält eine Person das Nutzungsrecht für einen bestimmten Zeitraum, auch nachdem die Immobilie verkauft wurde.

Beispiel: Herr und Frau Keller verkaufen ihr Haus an ein junges Paar, behalten aber das Nießbrauchsrecht, um noch fünf Jahre darin wohnen zu können, bevor sie in eine kleinere Wohnung umziehen.

👍Vorteile:

- Sicherung der Nutzung für einen festgelegten Zeitraum.

- Flexibilität bei der Planung des eigenen Lebensabends.

👎Nachteile:

- Zeitliche Begrenzung kann zu Unsicherheiten führen.

- Notwendigkeit klarer vertraglicher Regelungen.

Praxisbeispiele und Fallstudien

Beispiel 1: Nießbrauch bei selbst genutzter Immobilie

Herr und Frau Schneider, beide 74 Jahre alt, besitzen ein Einfamilienhaus in guter Lage. Da die Instandhaltung zunehmend zur Belastung wurde, entschieden sie sich für eine Immobilienverrentung mit Nießbrauch. Das Haus wurde verkauft, der Nießbrauch im Grundbuch eingetragen. So konnten die Schneiders weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und gleichzeitig einen Teil des gebundenen Vermögens als Einmalzahlung erhalten.

Der Verkaufserlös wurde genutzt, um Rücklagen für Pflegekosten zu bilden und die monatlichen Ausgaben zu senken. Die neuen Eigentümer übernehmen künftig größere Reparaturen, während die Schneiders nur noch für laufende Nebenkosten aufkommen. Das Modell verschafft finanzielle Sicherheit und erhält die gewohnte Lebenssituation.

Beispiel 2: Nießbrauch bei vermieteter Immobilie

Ein 68-jähriger Eigentümer aus Stuttgart übertrug seine vermietete Wohnung auf seinen Sohn, behielt sich aber den Nießbrauch vor. Dadurch erhält er weiterhin die Mieteinnahmen und bleibt wirtschaftlich abgesichert. Für den Sohn entsteht kein sofortiger steuerlicher Nachteil, da der Wert des Nießbrauchs bei der Schenkung abgezogen wurde.

Das Beispiel zeigt, dass der Nießbrauch nicht nur bei selbst genutztem Eigentum sinnvoll ist, sondern auch bei Kapitalanlagen. Er ermöglicht eine geregelte Vermögensnachfolge, ohne dass der Schenker auf Einnahmen verzichten muss.

Beispiel 3: Nießbrauch und Pflegefall

Frau Becker, 79 Jahre alt, zog aus gesundheitlichen Gründen in eine betreute Wohnanlage. Ihr Haus war bereits mit einem Nießbrauch belastet. Da der Vertrag die Vermietung ausdrücklich erlaubte, konnte Frau Becker ihr Haus vermieten und die Mieteinnahmen zur Finanzierung der Pflegekosten verwenden.

Ohne diese Möglichkeit hätte sie die Immobilie verkaufen müssen. Der Nießbrauch verschaffte ihr damit finanzielle Flexibilität und die Sicherheit, über das Eigentum weiterhin wirtschaftlich verfügen zu können.

Fazit aus den Beispielen

Die Beispiele verdeutlichen, dass der Nießbrauch unterschiedliche Lebenssituationen abdecken kann. Ob als Bestandteil einer Verrentung, zur Einkommenssicherung oder als Gestaltungsmittel bei Schenkungen – das Modell lässt sich individuell anpassen.

Im folgenden Kapitel werden praktische Hilfsmittel vorgestellt, mit denen Sie prüfen können, ob der Nießbrauch für Ihre persönliche Situation geeignet ist und welche Unterlagen Sie für eine erste Beratung bereithalten sollten.

Checklisten und Hilfsmittel

Checkliste: Ist der Nießbrauch für Sie sinnvoll?

Mit dieser Übersicht können Sie prüfen, ob ein Nießbrauch für Ihre persönliche Situation geeignet ist. Die Checkliste ersetzt keine Beratung, hilft aber, sich auf ein Gespräch mit einem Experten vorzubereiten.

1. Persönliche Lebenssituation

- Sie möchten weiterhin in Ihrer Immobilie wohnen oder Mieteinnahmen daraus erzielen.

- Sie planen, Ihr Vermögen rechtzeitig zu regeln oder an Ihre Kinder zu übertragen.

- Sie wünschen finanzielle Sicherheit im Alter, ohne Ihre Immobilie verkaufen zu müssen.

2. Wirtschaftliche Überlegungen

- Sie benötigen zusätzliches Kapital zur Aufstockung der Rente oder für Pflegekosten.

- Sie sind bereit, die laufenden Kosten und Instandhaltung im Rahmen Ihrer Verpflichtungen zu tragen.

- Sie möchten steuerliche Vorteile bei einer Schenkung oder Erbschaft nutzen.

3. Rechtliche und organisatorische Punkte

- Der Nießbrauch soll notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden.

- Alle Pflichten zwischen Eigentümer und Nießbraucher sind im Vertrag klar geregelt.

- Es wurde festgelegt, ob eine Vermietung erlaubt ist.

Wenn Sie die meisten Punkte mit „Ja“ beantworten, lohnt sich eine ausführliche Beratung. Die DEGIV bietet Ihnen dazu eine kostenfreie Erstinformation und Unterstützung bei der Bewertung Ihrer Immobilie.

Nützliche Hilfsmittel

Zur besseren Einschätzung Ihrer Möglichkeiten können Sie folgende Tools und Unterlagen verwenden:

- Nießbrauch-Rechner: Ermittelt den Kapitalwert Ihres Nießbrauchs auf Basis von Alter, Mieteinnahmen und Lebenserwartung. Zum Rechner

- Informationspaket Immobilienverrentung: Enthält Beispiele, Vertragsübersichten und Hinweise zur steuerlichen Behandlung. Jetzt Infopaket anfordern.

- Beratungsgespräch: Klärt offene Fragen und zeigt individuelle Gestaltungswege. Jetzt kostenfreie Beratung anfordern.

Eine gut vorbereitete Entscheidung vermeidet spätere Konflikte und schafft Klarheit über die wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen des Nießbrauchs.

Häufige Fragen zum Nießbrauch (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnungsrecht?

Beim Nießbrauch dürfen Sie die Immobilie selbst nutzen oder vermieten und die Mieteinnahmen behalten. Beim Wohnungsrecht ist nur die persönliche Nutzung erlaubt. Eine Vermietung ist ausgeschlossen. Der Nießbrauch bietet daher mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, während das Wohnrecht vor allem der Absicherung des eigenen Wohnens dient.

Wie lange gilt ein Nießbrauch?

In der Regel gilt der Nießbrauch lebenslang und endet mit dem Tod des Berechtigten. Er kann aber auch befristet vereinbart werden, zum Beispiel auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. Die Laufzeit wird im notariellen Vertrag festgelegt und im Grundbuch eingetragen.

Kann ein Nießbrauch gelöscht oder geändert werden?

Ja, das ist möglich. Eine Löschung oder Änderung erfolgt nur mit Zustimmung aller Beteiligten und muss notariell beurkundet werden. Häufig wird der Nießbrauch gelöscht, wenn der Berechtigte auszieht oder auf das Recht freiwillig verzichtet.

Welche Kosten entstehen beim Nießbrauch?

Die Kosten setzen sich aus den Notar- und Grundbuchgebühren sowie eventuellen steuerlichen Aufwendungen zusammen. Je nach Vertragsgestaltung können weitere Kosten entstehen, etwa für Gutachten, Makler oder rechtliche Beratung. Die Höhe richtet sich nach dem Kapitalwert des Nießbrauchs.

Wer trägt die Instandhaltungskosten?

Der Nießbraucher trägt im Normalfall die laufenden Kosten wie Nebenkosten und kleinere Reparaturen. Der Eigentümer ist in der Regel für größere Instandhaltungen verantwortlich, etwa für Dach oder Heizung. Die genaue Aufteilung muss während der Beratung besprochen detailliert werden und sollte im Vertrag klar geregelt sein.

Was passiert, wenn der Nießbraucher pflegebedürftig wird?

Zieht der Nießbraucher in ein Pflegeheim, bleibt das Recht bestehen. Wenn der Vertrag die Vermietung erlaubt, kann die Immobilie vermietet werden, um Pflegekosten zu decken. Ist keine Vermietung vorgesehen, bleibt der Nießbrauch rechtlich bestehen, verliert aber seinen wirtschaftlichen Nutzen.

Kann die Immobilie trotz Nießbrauch verkauft werden?

Ja, der neue Eigentümer kann die Immobilie auch wieder weiter verkaufen. Der Nießbrauch bleibt jedoch bestehen und wird im Grundbuch weitergeführt. Der Käufer übernimmt das Objekt also mit dem bestehenden Nutzungsrecht.

Wie wirkt sich der Nießbrauch steuerlich aus?

Der Nießbrauch mindert bei Schenkungen oder Erbschaften den steuerpflichtigen Wert der Immobilie. Der Nießbraucher versteuert Mieteinnahmen als Einkommen. Eine genaue steuerliche Bewertung sollte immer mit einem Steuerberater erfolgen.

Gibt es Risiken für den Eigentümer?

Der Eigentümer kann die Immobilie während der Dauer des Nießbrauchs nicht selbst nutzen. Zudem kann eine Vermietung oder Nichtnutzung durch den Nießbraucher den Zustand der Immobilie beeinflussen. Eine klare vertragliche Regelung reduziert solche Risiken.

Wo kann ich mich individuell beraten lassen?

Eine persönliche Beratung durch einen spezialisierten Makler oder Notar ist empfehlenswert. Die DEGIV bietet kostenfreie Erstgespräche und unterstützt bei der Prüfung, ob der Nießbrauch für Ihre Situation die richtige Lösung ist.